RIVE GAUCHE

Publié le

23 octobre 2025

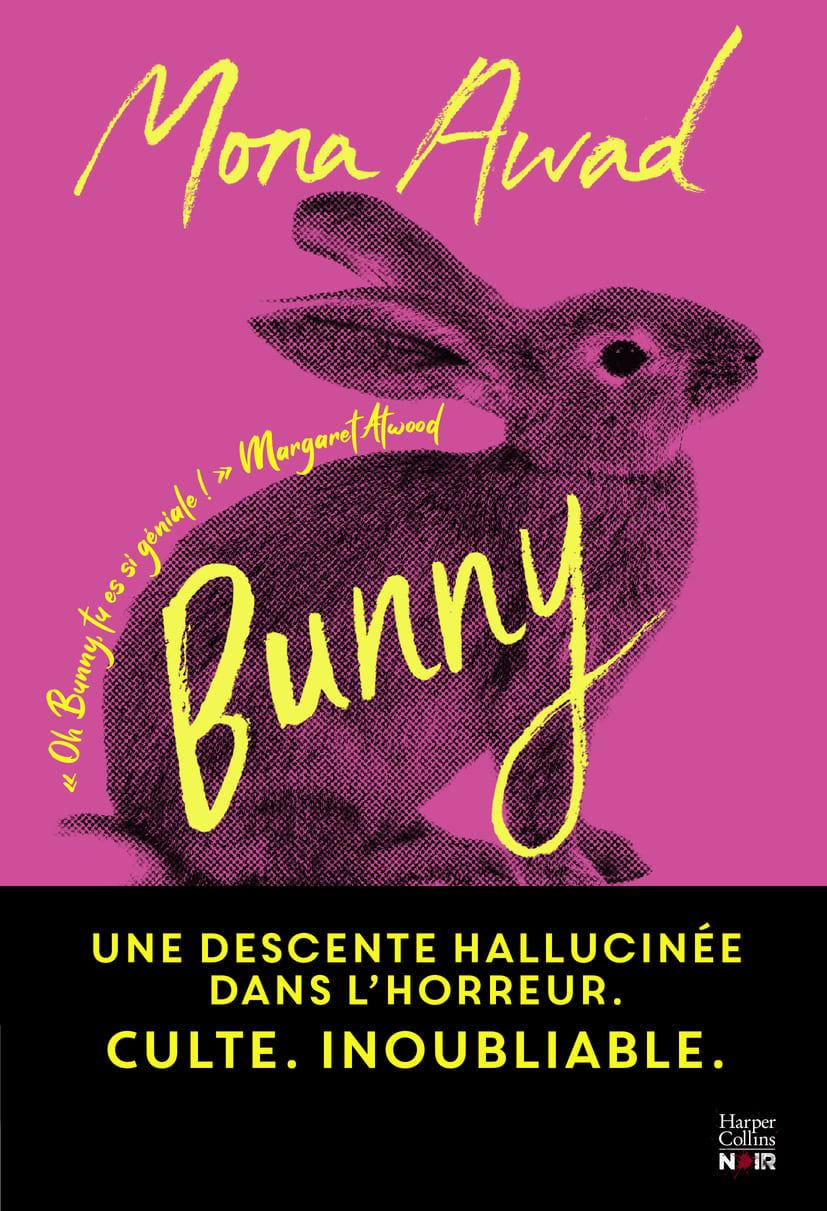

Dans Bunny, Mona Awad nous plonge dans un univers universitaire où l'élite intellectuelle se pare de froufrous et de sourires figés. Samantha, protagoniste marginale, observe avec distance un groupe de filles fusionnelles, qui s'appellent toutes "Bunny". Ce qui semble d'abord être une caricature de la sororité se révèle rapidement être une satire acide d'un système social qui valorise l'uniformisation, l'apparence et la conformité. Le roman emprunte au style de Scream Queens - girly, trash, dérangeant - pour mieux dénoncer les injonctions sociales qui pèsent sur les femmes dès le plus jeune âge.

L'un des moteurs du roman est le désir mimétique[1] : vouloir ce que l'autre possède, jusqu'à se perdre soi-même. Samantha, tout en méprisant les "Bunnies", cherche leur validation. Ce paradoxe - vouloir l'attention de ceux qu'on rejette - interroge notre rapport à la reconnaissance sociale. Le mensonge devient alors un outil : mentir pour combler un manque, pour masquer une honte, pour se rendre intéressant. Dans un monde où l'on doit toujours "briller", Bunny montre comment l'individualité se dilue dans les codes, et comment la différence elle-même devient un standard à performer.

Au cœur du roman, une peur sourde : celle d'être seul. Samantha est hantée par cette solitude qu'elle refuse de subir. Les relations toxiques, les amitiés perdues, les illusions de proximité : tout dans Bunny évoque cette tension entre le besoin de lien et la crainte du rejet. Dans un monde hyperconnecté, le roman pose une question vertigineuse : avons-nous peur du silence, ou de ce qu'il révèle de nous-mêmes ? La santé mentale, la solitude de l'artiste, le bruit du cerveau — autant de thèmes majeurs qui traversent le récit.

Le roman joue sur les contrastes : rose bonbon et noir profond, douceur apparente et violence latente. Ce mélange rappelle The Boys, dans sa manière de dénoncer les standards sociaux à travers une esthétique provocante. La féminité, parce qu'elle est codifiée et idéalisée, devient un masque derrière lequel se cachent les atrocités. Bunny interroge cette volonté d'uniformisation, cette perfection sociale qui exige le contrôle constant de soi, et cette illusion que "l'habit fait le moine".

La structure du roman, ponctuée de flashbacks, dévoile progressivement les origines de la mentalité de Samantha. On assiste à une bascule du « je » au « nous », comme un dédoublement entre l'identité intime et celle socialement valorisée. Ce glissement vers la folie est subtil, mais implacable. Le lecteur est pris dans une spirale de doute, de malaise, de flottement. On aimerait prévenir la protagoniste, lui parler, la retenir — mais on est impuissant. Jusqu'à la fin, et même au-delà, Bunny nous pousse à remettre en question notre propre mental.

Bunny n'est ni totalement gore, ni purement horrifique. C'est une satire sociale, une critique de la perfection, une exploration de la solitude et de la santé mentale. Le roman interroge notre rapport à l'identité, à l'art, à la féminité, et à la réalité elle-même. Si la fin peut sembler précipitée, elle laisse une liberté d'interprétation précieuse. Bunny ne donne pas de réponses, mais ouvre une myriade de questions - sur nous, sur les autres, sur ce monde où l'on veut toujours trop en faire, quitte à se perdre. Si Bunny explore brillamment les dérives de la sororité, ce n'est qu'un fragment d'un tableau plus vaste sur l'identité, la solitude et les illusions sociales. Pour prolonger la réflexion, notre article d'analyse sur la sororité contemporaine vous propose un état des lieux complet entre idéal numérique et réalité sociale.

[1] René Girard. La théorie mimétique, de l'apprentissage à l'apocalypse