PHOTOGRAPHIE

Publié le

15 novembre 2025

À l’occasion de Paris Photo 2025, la galerie Les Filles du Calvaire dévoile un panorama vibrant de la création photographique féminine contemporaine. Neuf artistes – Laia Abril, Helena Almeida, Karen Knorr, Lore Stessel, Diana Markosian, Nelli Palomäki, Katrien De Blauwer, Katalin Ladik et Marie Quéau – y exposent des œuvres puissantes, entre introspection, mémoire et engagement. Une exposition manifeste où le corps devient archive, résistance et langage universel.

%2C%202023.png)

Depuis plusieurs années, la galerie affirme une ligne artistique exigeante, tournée vers une photographie conceptuelle et poétique. Pour cette édition, elle réunit des artistes de générations et d’horizons variés, toutes animées par une même volonté : interroger la mémoire et les empreintes du corps. L’exposition est à la fois un hommage et une déclaration : rendre visible la place des femmes dans l’histoire de la photographie, tout en explorant de nouvelles formes de récit visuel.

Avec sa série "On Mass Hysteria", Laia Abril revisite les « maladies psychogènes de masse » à travers une lecture féministe et anthropologique. Ces crises psychosomatiques deviennent les symptômes d’une résistance collective à l’oppression. L’artiste catalane transforme la douleur en un langage de lutte et de mémoire. Déjà exposée au BAL à Paris ou au Photo Elysée de Lausanne, Abril poursuit ici son exploration des traumas transgénérationnels avec une acuité remarquable.

Disparue en 2018, Helena Almeida demeure une figure essentielle de la performance et de l’art conceptuel. Devant l’objectif, son corps devient espace, sculpture, matière picturale. En brouillant les frontières entre peinture et photographie, elle s’érige en sujet et en objet de sa propre œuvre. Présente dans les collections du MoMA, du MUSAC ou de la Bibliothèque nationale de France, Almeida incarne une fusion rare entre rigueur intellectuelle et sensualité plastique.

Dans "Father", Diana Markosian retrace la relation brisée puis retrouvée avec son père. À travers archives, portraits et reconstitutions, elle construit un récit intime où l’absence se transforme en dialogue. Récompensée par le Prix Madame Figaro Photo aux Rencontres d’Arles 2025, Markosian livre une œuvre profondément humaine, à la croisée du documentaire et de l’autofiction.

Les collages de Katrien De Blauwer recomposent des photographies trouvées en une mosaïque d’émotions anonymes. L’artiste belge, «"peintre sans appareil", compose des récits silencieux, oscillant entre nostalgie et désir. Ses œuvres, exposées notamment au Museum of Fine Arts de Boston, révèlent la puissance du fragment et la délicatesse du souvenir.

En revisitant sa série "Punks", réalisée avec Olivier Richon, Karen Knorr immortalise la scène londonienne des années 1970. Derrière les blousons de cuir et la provocation, ses portraits dévoilent une jeunesse à la fois fière et vulnérable. Exposée récemment à la Tate Britain et aux Rencontres d’Arles, Knorr conjugue regard sociologique et sens esthétique aigu.

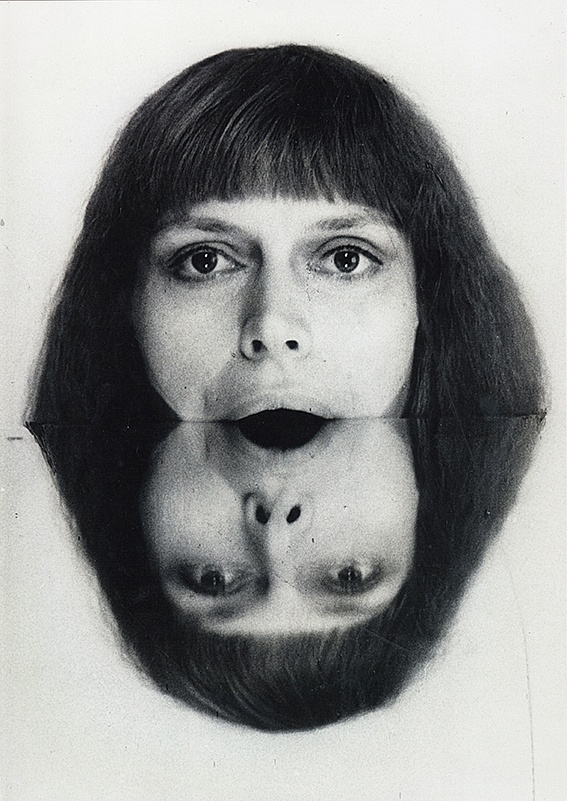

Performante et poétesse, Katalin Ladik fait du langage un acte charnel. Dans sa série Androgin, elle défie les codes patriarcaux en dupliquant et en transformant son visage. Folklore, féminité et androgynie s’y mêlent en une danse visuelle. Figure de la Documenta 14 et du Palais de Tokyo, elle incarne une liberté radicale où la voix et le corps se confondent.

Avec "Le Royaume", Marie Quéau façonne un monde où la boue devient seconde peau. Ses corps anonymes s’unissent dans un rituel archaïque, suspendu entre mythe et réalité. Lauréate du prix LE BAL / ADAGP 2023, elle poursuit son exploration de la tension entre individu et collectif, dans une œuvre d’une intensité troublante.

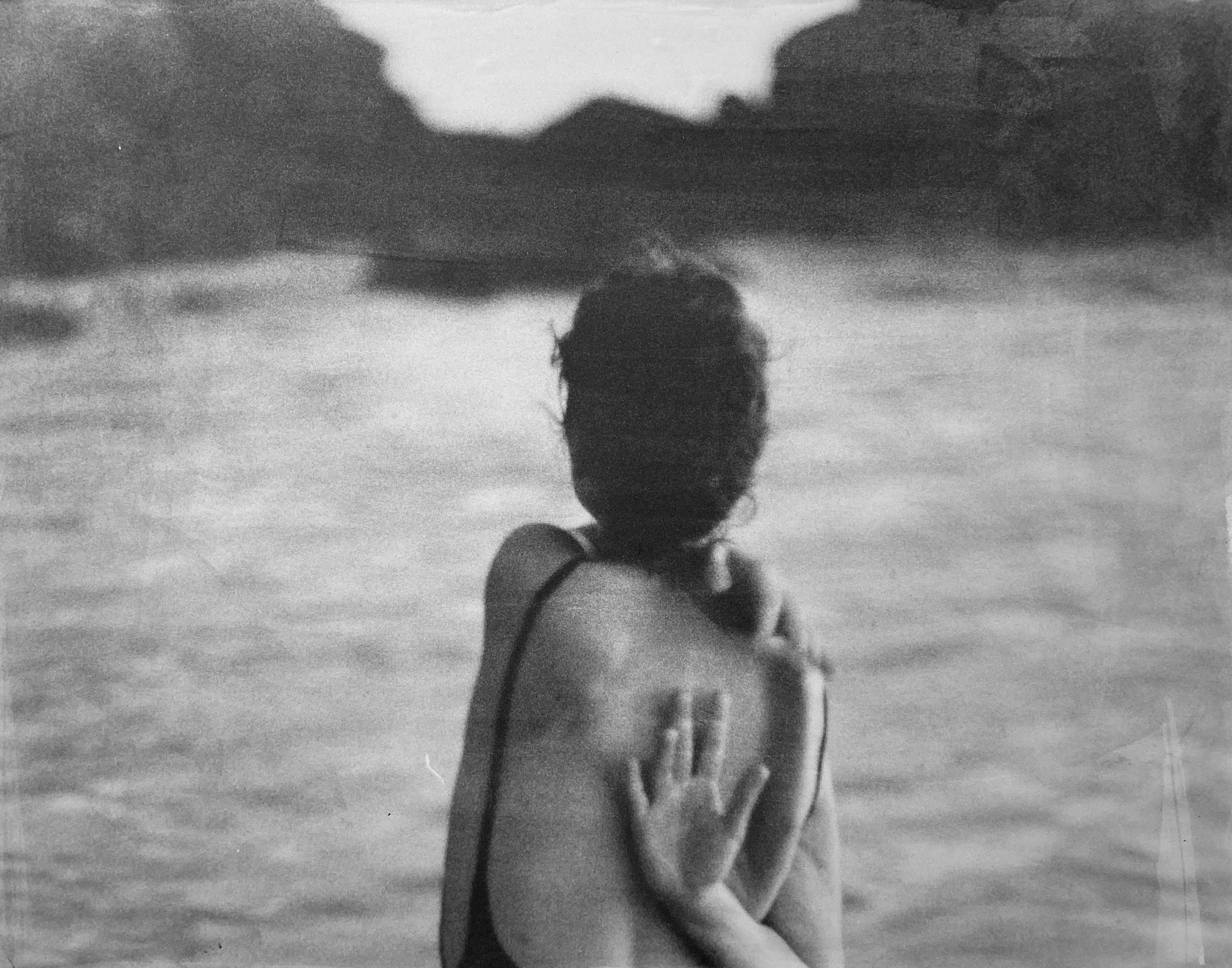

Les portraits noir et blanc de Nelli Palomäki sondent le lien familial et le passage du temps. Sa série "Shared" explore la fraternité comme territoire affectif et spirituel. À ses côtés, Lore Stessel associe danse et paysage : ses corps en mouvement, révélés sur toile par une émulsion argentique, deviennent fragments d’histoire. Toutes deux rappellent combien la photographie peut capter l’invisible – la trace du geste, la mémoire du lien.

Par cette exposition collective, Les Filles du Calvaire affirment leur rôle moteur dans la reconnaissance des artistes femmes. Jusqu’au 29 novembre prochain, la galerie accueillera cette constellation d’œuvres où le corps, loin d’être simple motif, devient territoire politique et poétique. À travers ces neuf voix puissantes, Paris Photo 2025 s’annonce comme un hymne à la pluralité des regards féminins sur le monde.

%2C%202018.jpg)