PHOTOGRAPHIE

Publié le

11 novembre 2025

Sous la verrière du Grand Palais, Paris Photo 2025 consacre une place de choix à l’art à l’ère numérique. Pour sa troisième édition, le secteur Digital, conçu par la commissaire Nina Roehrs, s’impose comme un espace à part entière : treize galeries et plateformes internationales y explorent les mutations de l’image à l’heure de la connectivité mondiale, de l’intelligence artificielle et des univers virtuels.

"Le numérique n’est plus une simple extension de la photographie", rappelle Roehrs. "Il redéfinit notre rapport à l’image, à sa matérialité, à sa mémoire." Cette ambition irrigue toute la section, pensée comme un pont entre le daguerréotype et le data art, entre le souvenir et le pixel.

Dans les allées du Grand Palais, le visiteur navigue entre les œuvres hybrides de Daniel Canogar, les paysages luminescents de Reuben Wu et les avatars sensibles d’Emi Kusano. Les artistes convoquent l’intelligence artificielle, la 3D ou la blockchain pour interroger la trace numérique que nous laissons derrière nous. Chez la galerie TAEX (Londres), Kevin Abosch expose Freedom (2025), une œuvre explorant la valeur émotionnelle des données personnelles. Le projet croise art conceptuel et technologie NFT dans une réflexion vertigineuse sur la propriété et l’identité. Les plateformes émergentes, telles qu’ArtVerse ou Automata, bousculent les frontières traditionnelles du marché. Leurs artistes – de Genesis Kai à Solienne – s’approprient les codes de la culture internet pour mieux les détourner : un monde où le virtuel devient un miroir de nos désirs et de nos fractures.

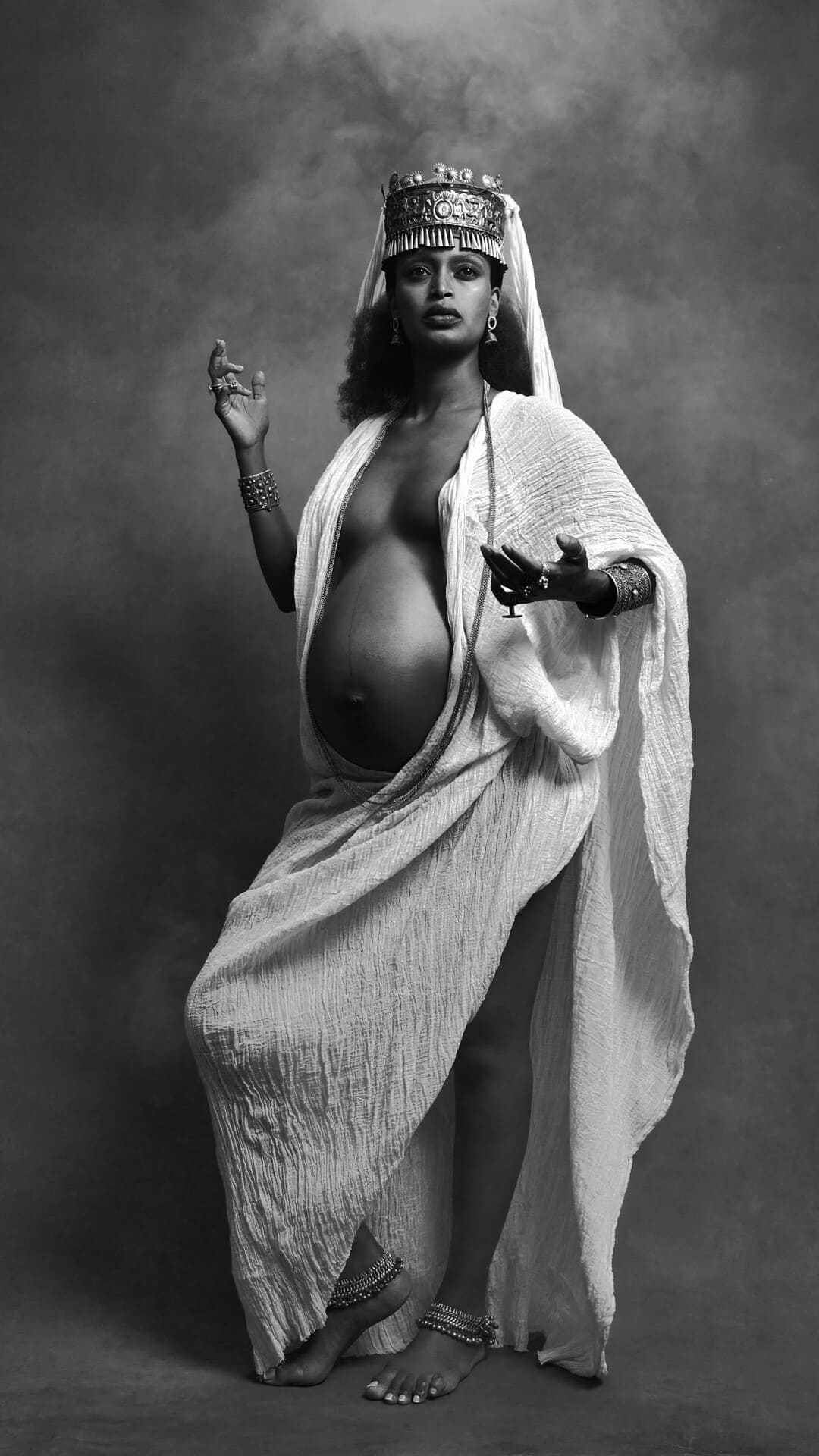

Le numérique, loin d’être célébré sans réserve, est ici questionné. L’installation "A Garden" de l’Américain Cole Sternberg, présentée en partenariat avec Giga, initiative conjointe de l’UNICEF et de l’Union Internationale des Télécommunications, matérialise un jardin de données symbolisant la promesse d’un accès universel à Internet. Dans ce "paysage connecté", chaque fleur représente une école reliée au réseau mondial. Une œuvre à la croisée de l’art, de la science et de la solidarité. De la photogrammétrie à la réalité augmentée, les propositions du secteur digital font dialoguer innovation et conscience critique. L’artiste éthiopienne Yatreda, représentée par la galerie Nguyen Wahed (New York), utilise la blockchain pour préserver et diffuser des récits visuels africains, contournant ainsi les circuits institutionnels classiques.

Cette section interroge plus que jamais la nature du médium photographique. Où s’arrête la photographie quand chaque image peut être modifiée, répliquée ou générée par un algorithme ? Nina Roehrs y voit une continuité plutôt qu’une rupture : "Le numérique ne remplace pas la photographie, il l’étend. Les artistes d’aujourd’hui manipulent la lumière non plus seulement dans la chambre noire, mais dans le code". Cette "photographie augmentée" séduit autant les collectionneurs que les institutions. Les œuvres de Martha Rosler ou d’Anna Ridler, figures historiques du dialogue entre art et technologie, rappellent que le numérique a ses pionniers – et que l’image, loin d’être dématérialisée, reste un terrain de lutte pour la vérité et la mémoire.

Au-delà de la fascination technologique, le secteur digital s’inscrit dans une réflexion plus large sur la place de l’image dans nos sociétés connectées. Entre IA générative, art interactif et crypto-esthétique, les artistes présents à Paris Photo 2025 décryptent notre époque avec lucidité. Ils montrent que le futur de la photographie n’est ni tout à fait virtuel, ni tout à fait humain : il est, avant tout, relationnel. En réunissant galeries, plateformes et initiatives sociales, Paris Photo fait du numérique un espace d’expérimentation collective. Un laboratoire où se rejoue la promesse fondatrice de la photographie : celle de capter le réel – ou ce qu’il en reste – à travers la lumière.

Paris Photo, Grand Palais, du 13 au 16 novembre prochain